コンビニエンス食品の日本市場予測2025年-2033年:調理済み食品、冷凍食品

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

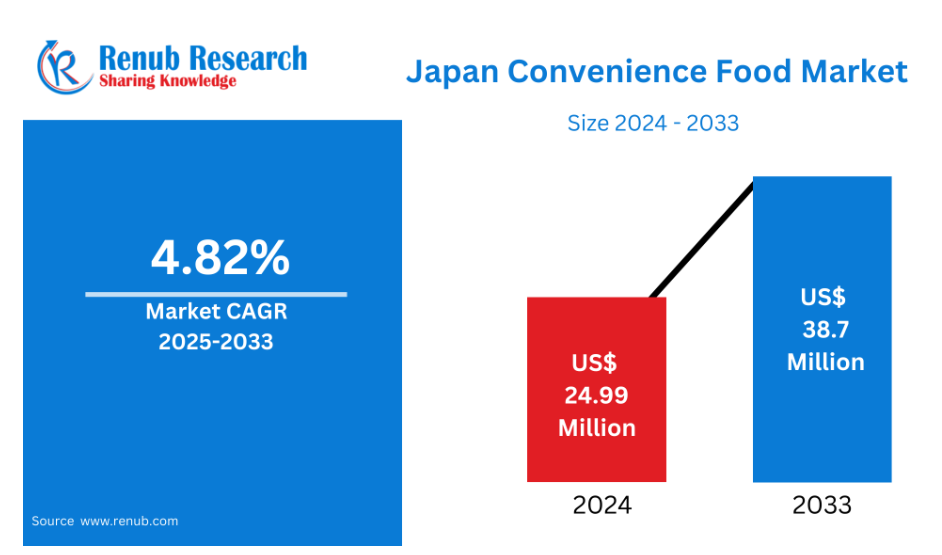

日本のコンビニエンス食品市場は 、2024年の249.9億米ドルから2033年には387億米ドルに達し、2025~2033年の年平均成長率は4.98%です。

都市化、高齢化、簡単に調理できる食品やすぐに食べられる食品を選ぶ消費者の多忙なライフスタイルが成長の原動力。惣菜、弁当、即席麺、外出先でのコンビニエンス・フード、特に小売チェーンやコンビニエンス・ストア(コンビニ)を通じた需要の増加が市場を牽引しています。

コンビニエンス食品は、消費に必要な準備が少なくて済む包装食品または調理済み食品のこと。すぐに食べられる食事、冷凍製品、即席麺、缶詰、スナック菓子などはすべてこのカテゴリーに入る。コンビニエンス食品は手早く便利に使えるように作られており、従来の調理の代わりに時間を節約できるため、忙しいライフスタイルに適している。

日本におけるコンビニエンス・フードの人気は、人口統計学的、経済的、文化的な要因が複合的に絡み合っているためです。社会人、学生、高齢者が多い日本では、早くてヘルシーな、ポーションサイズの食品に対するニーズが非常に高い。セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンといった世界的に有名なコンビニエンスストア(コンビニ)には、丼物、寿司、サラダ、スイーツなど、最高品質の食品が豊富に揃っています。食の安全性、味、包装の革新に注力する日本では、コンビニエンス・フードは新鮮で魅力的で、食べるのに便利です。加えて、高齢化が進む日本では、少量で消化の良い食事を選ぶ人が増えており、産業はさらに活性化しています。その結果、コンビニエンス・フードは現代の日本の消費パターンに深く浸透している。

日本のコンビニエンス・フード市場の成長推進要因

食べる時間の少ない都市型ライフスタイル

食べる時間の少ない日本の都市生活は、コンビニエンス・フード市場の主要推進要因。労働時間の延長、調理時間の短縮、単身世帯の割合の高さにより、消費者の多くは手軽に食べられる食品や調理済み食品に目を向ける。東京や大阪などの都市部では、24時間営業のコンビニエンス・ストア(コンビニ)のネットワークが充実していることも、低価格で高品質な食品へのアクセスの向上に寄与している。ライフスタイルの変化により、包装食品への依存度が高まり、その結果、コンビニエンス・フードは代替品というよりむしろ日常的な食事の代替品となっている。

進化する食事要件を伴う高齢化人口の増加

日本の高齢者人口は、食事の摂取パターンを変革しつつある。高齢者は、栄養価が高く、調理が簡単で、少量で吸収しやすい食事を好む傾向がある。このような高齢者層は、栄養要件を満たすように調理された冷凍食品や包装済み惣菜にますます依存するようになっている。これに応えるため、食品団体は減塩、高食物繊維のソリューションを開発することで対応しています。高齢者人口の増加に伴い、高齢消費者向けに設計されたオン・ザ・ゴー食品は重要な成長分野となる。政府のデータによると、2024 年 9 月には日本の高齢者人口は過去最高の 3,625 万人に達し、65 歳以上の高齢者が日本人のほぼ 3 分の 1 を占める。

食品加工と包装の技術革新

食品包装・加工技術の革新により、日本ではコンビニエンス・フードの品質、保存性、魅力が向上している。真空包装、インテリジェント・ラベリング、電子レンジ対応包装などのプロセスは、鮮度を保ちながら安全性と利便性を向上させます。さらに、生産ラインにおける自動化と人工知能は、効率化と製品のカスタマイズの機会をもたらしています。日本の消費者は安全性と鮮度を最も重視するため、こうした技術の進歩は消費者の信頼をさらに高め、市場の成長を後押しします。ネステ、三井化学、およびその子会社のプライムポリマーは2024年11月、日本の生活協同組合連合会のブランドであるCO-OPに持続可能な食品包装を供給するために協力。この提携により、化石由来の原料をバイオ由来の原料に置き換えて包装を製造する予定。

日本のコンビニエンス・フード市場における課題

加工食品に関する健康問題の高まり

便利である一方、包装食品の多くは、過剰なナトリウム、保存料、人工成分により不健康であると見られている。健康意識の高い消費者、特に若年層の消費者の目は肥えてきており、クリーンな表示と栄養価の高い食事を求めるようになってきている。このため、企業は製品の再製造、透明性の向上、栄養レベルの遵守を迫られています。こうしたトレンドに対応できないと、ブランド・ロイヤルティが低下し、市場シェアが低下する可能性があります。

食品製造と小売における労働力不足

日本の労働市場は労働人口の減少に苦しんでおり、これはコンビニエンス・フードの製造、ロジスティクス、および小売業に影 響を及ぼしている。食品加工施設やコンビニエンスストアは、特に夜間シフトや地方での人手不足に見舞われている。このため、サプライ・チェーンやサービスの拡張性に支障をきたしています。自動化によって一部緩和されるものの、特に生鮮品をタイムリーに供給し続けるという点で、問題は残る。

日本の調理済みコンビニエンス・フード市場

即席食品(RTE)市場は、朝食、昼食、夕食用の即席ソリューションで日本のコンビニエンス・フード市場をリードしている。丼物、寿司パック、サンドイッチ、カップ麺はコンビニエンスストアや自動販売機の定番商品。これらの人気は、新鮮さ、味、便利さにあります。多忙な社会人や学生は手作り食を敬遠しがちなので、RTE市場は安定した需要を享受しています。味覚の革新と季節性の多様性が消費者をさらに引きつけ、この分野が収益の重要な原動力となることを確実にしています。

日本の冷凍食品コンビニエンス・フード市場

日本では、特に共働き家庭や高齢者を中心に冷凍コンビニエンス・フードが増加傾向にある。餃子、チャーハン、パスタ、野菜などの冷凍製品は調理済みで保存に便利で、調理の手間も少ない。冷凍技術の向上により、食感や風味が保持され、鮮度と利便性の距離が縮まります。冷凍食品はまた、ポーションコントロールされた保存料不使用の製品で、健康志向の消費者を惹きつけています。COVID-19の大流行は冷凍食品の利用をさらに加速させ、この傾向は大流行後も続いている。

日本のコンビニエンス・ストア市場

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンに代表されるコンビニエンス・チェーンは、日本のコンビニエンス・フード文化の中心。調理したての食事、スナック、ドリンクを24時間販売し、毎日何百万人もの人々にサービスを提供しています。コンビニ各社は、品質と見栄えにこだわりながら、季節や地域に合わせた商品を開発し続けています。また、ATM、料金支払い、宅配便サービスなどを備え、地域の集いの場にもなっています。このような大規模な小売ネットワークは、日本におけるコンビニエンス・フードの全国的な普及に大きく貢献しています。

日本のコンビニエンス・フード・オンライン小売市場

インターネット小売は、日本の買い物客がコンビニエンス・フードにアクセスする方法を変えつつある。楽天、アマゾン・ジャパン、店舗アプリなどのデジタル・チャネルが力をつけるにつれ、惣菜、冷凍食品、スナック菓子のオンライン購入の人気が高まっている。宅配は在宅の高齢者にも社会人にも便利。健康的なミールキットの定期購入やパーソナライズ・オプションも、嗜好の変化にアピールしています。Webチャネルはコンビニに次ぐ二次的な存在ですが、利便性の高さとモバイルの普及率上昇により急成長しています。

東京のコンビニエンス・フード市場

日本の首都で最も人口の多い東京は、コンビニエンス・フード産業の中心地。消費者の人口密度が高いこと、労働時間が長いこと、キッチンスペースが限られていることなどが、外出先での食事需要を促進しています。東京は、人口1人当たりのコンビニエンス・ストアが最も集中しており、地元産の食品から世界各地の食品まで、バラエティに富んでいる。東京の人口の多様性に後押しされた料理のイノベーションにより、各ブランドは革新的な味、健康志向の製品、高級な選択肢でメニューを改訂し続けています。

愛知県コンビニエンス・フード市場

産業都市名古屋を含む愛知県は、労働者と学生の人口密度が高いため、コンビニエンス・フードの需要が高い。労働者はオフィスや工場周辺の店で弁当やコンビニ菓子を買うのが一般的。また、愛知県は郊外人口が増加しており、夜食は冷凍食品や惣菜に頼っています。愛知の地域コンビニチェーンは、地域の味覚に合わせて商品ポートフォリオをカスタマイズする傾向があり、市場浸透率と消費者維持率を高めています。

静岡のコンビニエンス・フード市場

茶畑と海岸の景観で有名な静岡では、都市部と地方都市の両方からコンビニエンス・フードの消費が増加しています。観光客、通勤客、高齢者などがコンビニエンスストアや自動販売機でできたての食事を購入。この地域では、地元の生活様式に合った、より健康志向の食品を求める動きも見られます。コールドチェーン物流への投資が拡大し、静岡県内の冷凍食品流通が拡大。

埼玉のコンビニエンス・フード市場

東京近郊の大都市である埼玉は、日本のコンビニエンス・フード市場において重要な役割を担っている。東京に通勤する人々の多くは、近所のコンビニエンスストアでスピーディーな朝食や夕食を楽しんでいます。共働き家庭の増加により、冷凍食品や弁当の需要が増加。都市化と交通センターの増加により、埼玉県への小売店の進出が増加しており、コンビニエンスストア・チェーンはそのプレゼンスを拡大し、食品を多様化しています。

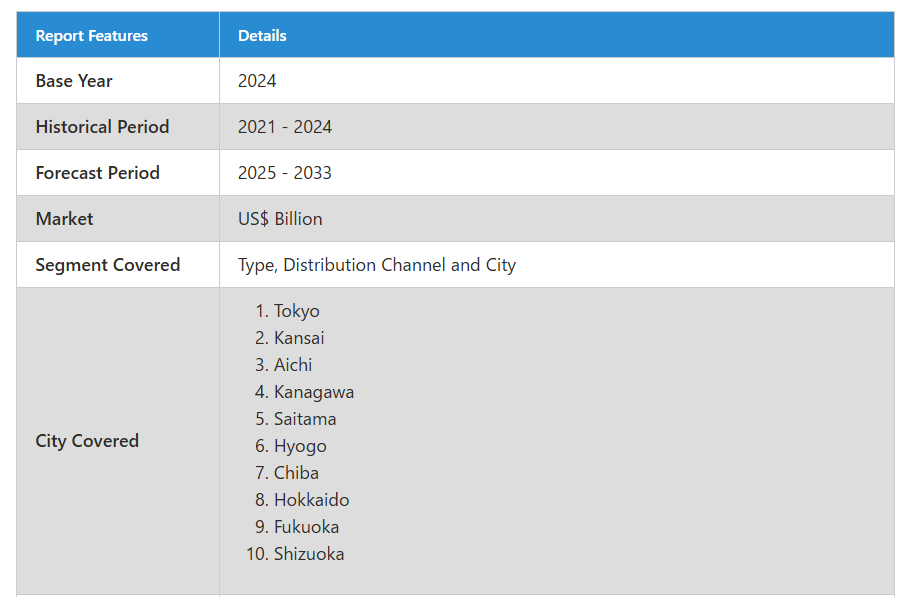

市場区分

製品

- 調理済み食品

- 冷凍食品

流通チャネル

- スーパーマーケット&ハイパーマーケット

- コンビニエンスストア

- オンライン小売

- その他

上位10都市

- 東京

- 関西

- 愛知県

- 神奈川県

- 埼玉県

- 兵庫県

- 千葉県

- 北海道

- 福岡県

- 静岡

5つのビューポイントで各社をカバー

- 概要

- キーパーソン

- 最近の動向

- SWOT分析

- 収益分析

主要プレーヤー分析

-

- General Mills Inc.

- Conagra Brands

- Nestlé S.A.

- Hormel Foods

- Unilever PLC

- The Kraft Heinz Company

- Nomad Foods Ltd

- B&G Foods, Inc.

目次

1. はじめに

2. 調査と方法

2.1 データソース

2.1.1 一次情報源

2.1.2 二次情報源

2.2 リサーチアプローチ

2.2.1 トップダウンアプローチ

2.2.2 ボトムアップアプローチ

2.3 予想予測手法

3. エグゼクティブ・サマリー

4. 市場ダイナミクス

4.1 成長促進要因

4.2 課題

5. 日本のコンビニエンス・フード市場

5.1 過去の市場動向

5.2 市場予測

6. 市場シェア分析

6.1 種類別

6.2 流通チャネル別

6.3 都市別

7. 製品別

7.1 すぐに食べられるもの

7.1.1 市場分析

7.1.2 市場規模と予測

7.2 冷凍食品

7.2.1 市場分析

7.2.2 市場規模と予測

8. 流通チャネル

8.1 スーパーマーケットとハイパーマーケット

8.1.1 市場分析

8.1.2 市場規模と予測

8.2 コンビニエンスストア

8.2.1 市場分析

8.2.2 市場規模・予測

8.3 オンライン小売

8.3.1 市場分析

8.3.2 市場規模・予測

8.4 その他

8.4.1 市場分析

8.4.2 市場規模・予測

9. 上位10都市

9.1 東京

9.1.1 市場分析

9.1.2 市場規模・予測

9.2 関西

9.2.1 市場分析

9.2.2 市場規模・予測

9.3 愛知

9.3.1 市場分析

9.3.2 市場規模・予測

9.4 神奈川

9.4.1 市場分析

9.4.2 市場規模・予測

9.5 埼玉

9.5.1 市場分析

9.5.2 市場規模・予測

9.6 兵庫県

9.6.1 市場分析

9.6.2 市場規模・予測

9.7 千葉県

9.7.1 市場分析

9.7.2 市場規模・予測

9.8 北海道

9.8.1 市場分析

9.8.2 市場規模・予測

9.9 福岡

9.9.1 市場分析

9.9.2 市場規模・予測

9.10 静岡

9.10.1 市場分析

9.10.2 市場規模・予測

10. 金額別分析

11. ポーターのファイブフォース分析

11.1 買い手の交渉力

11.2 供給者の交渉力

11.3 競争の程度

11.4 新規参入の脅威

11.5 代替品の脅威

12. SWOT分析

12.1 強み

12.2 弱点

12.3 機会

12.4 脅威

13. 価格設定のベンチマーク分析

13.1 ゼネラル・ミルズ社

13.2 コナグラ・ブランズ

13.3 ネスレS.A.

13.4 ホーメルフーズ

13.5 ユニリーバPLC

13.6 クラフト・ハインツ・カンパニー

13.7 ノマド・フーズ・リミテッド

13.8 B&G Foods, Inc.

14. 主要企業の分析

14.1 ゼネラル・ミルズ社

14.1.1 概要

14.1.2 キーパーソン

14.1.3 最近の動向

14.1.4 SWOT分析

14.1.5 収益分析

14.2 コナグラ・ブランズ

14.2.1 概要

14.2.2 主要人物

14.2.3 最近の動向

14.2.4 SWOT分析

14.2.5 収益分析

14.3 ネスレS.A.

14.3.1 概要

14.3.2 キーパーソン

14.3.3 最近の動向

14.3.4 SWOT分析

14.3.5 収益分析

14.4 ホーメルフーズ

14.4.1 概要

14.4.2 キーパーソン

14.4.3 最近の動向

14.4.4 SWOT分析

14.4.5 収益分析

14.5 ユニリーバPLC

14.5.1 概要

14.5.2 キーパーソン

14.5.3 最近の動向

14.5.4 SWOT分析

14.5.5 収益分析

14.6 クラフト・ハインツ・カンパニー

14.6.1 概要

14.6.2 キーパーソン

14.6.3 最近の動向

14.6.4 SWOT分析

14.6.5 収益分析

14.7 ノマドフーズ

14.7.1 概要

14.7.2 キーパーソン

14.7.3 最近の動向

14.7.4 SWOT分析

14.7.5 収益分析

14.8 B&G Foods, Inc.

14.8.1 概要

14.8.2 キーパーソン

14.8.3 最近の動向

14.8.4 SWOT分析

14.8.5 収益分析

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***